最終更新日:

企業や学校、病院など、さまざま団体や組織にとって節目の年に行われる「周年記念」。周年記念は、社内外に向けてその組織の存在価値や成果をアピールする、非常に重要なイベントです。

この記事では、周年記念の基本的な意味や目的に加えて、成功に導くための具体的なコツやポイント、さらに従業員向けイベントについても詳しくご紹介します。

目次

周年記念とは、企業や団体が創立や設立からの節目を祝うイベントを指します。たとえば、10周年、30周年、50周年、100周年といった重要な年に行われることが一般的です。結婚記念日や誕生日など、個人の節目を祝うケースも「周年記念」と呼べますが、今回ご紹介するのは前者。その中でも企業の周年記念について述べていきます。

周年記念は、企業がこれまで支えてくれたステークホルダーや取引先のお客様に感謝を伝える絶好の機会です。また、社外向けだけでなく、企業内部においても重要な役割を果たします。たとえば、従業員同士の連帯感を高めたり、企業のビジョンを共有したりする場として、広報活動やインターナルコミュニケーションの活性化に活用できます。

周年記念を成功させるためには、企業の抱える課題に応じた明確な目的を設定することが大切です。たとえば、全国各地に拠点があり、日常的なコミュニケーションが不足している場合には、「全従業員の一体感を高める」という目的を掲げてイベントを企画することで、効果的な周年記念が実現できます。

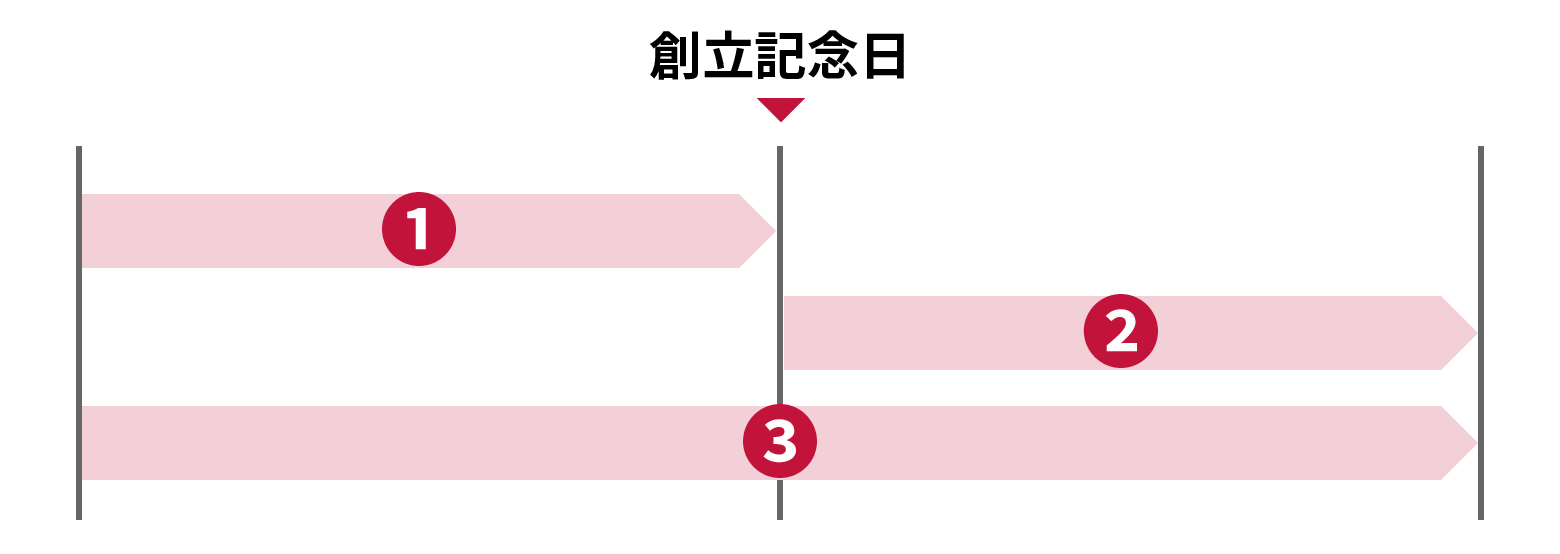

周年記念は企業の創立(創業・設立)日を基準に、キリのいい年に行われることが一般的ですが、具体的にどのタイミングで実施するのが最適なのでしょうか? 基本的な考え方は3つあります。

周年記念は、創立記念日にフィナーレイベントを実施して締めくくる①のパターンが一般的です。ただ、①のみが正解というわけではないので、事情に合わせてどのパターンを選択しても問題ありません。

周年記念には、記念式典などのイベントを開催する他にも社史(記念誌)や記念品の制作など、さまざまです。ここでは従業員向け周年記念のアイデアを紹介します。

記念式典や懇親会といった周年イベントは、従業員の帰属意識を高めるために非常に効果的です。開催場所としては、ホテルやレジャー施設がよく選ばれます。また、招待者は従業員だけでなく、その家族も含めるケースがあり、これは企業の風土や考え方に応じて決まります。

さらに、全国や全世界に拠点がある企業では、オンライン配信を併用することで、遠方の従業員もその家族も参加しやすくなります。このように、規模や目的に応じた柔軟な形式を検討することが大切です。

周年記念イベントとは

周年を記念して、記念品を配付する企業も多くあります。実用的なグッズに名入れをしたものを配るのが一般的ですが、近年ではより自由度を高めるため、カタログギフトを選ぶ企業もあります。記念品を選ぶ場合は、なぜその商品にしたのかを説明できるようにすると良いでしょう。たとえばSDGsに力を入れている企業なら、サスティナブルな商品を記念品にするなど、企業の個性や方針と合致するような商品選びがポイント。「記念に残るものなら何でもいい」と安易に決めるのではなく、周年記念のコンセプトに合わせたものを選びましょう。

10周年であれば、創立・設立から10年間の歩みを記録した記念誌(社史)を制作します。この記念誌(社史)は周年記念を機会に定期的に制作することで、企業の歴史を継続して記録・保存することができます。間が空いてしまうと、その時代を知っている従業員が減っていくので、制作したくても知っている従業員がいない! ということになりかねません。そのような事態を避けるためにも、なるべく5年単位、10年単位で制作することをお薦めします。

近年は保管用のみを印刷し、従業員用はWeb掲載(電子ブック)にしてコストダウンと使い勝手を高める方法を取る企業もあります。記念誌(社史)は企業の歴史を記録するだけでなく、創業者や創業精神の理解を深める従業員の教育としても役立ちます。

企業の記念誌とは?

周年記念のロゴを制作することで、周年イヤーであることを分かりやすく社内外に伝えることができます。ロゴのデザインは従業員の公募や投票にすることで、周年記念への従業員の参加意識を高めることにもつながります。

周年記念ロゴの制作方法をご紹介

企業の歴史を振り返る内容や従業員や役員のトークセッションの様子などを動画に記録。記念誌や社史よりも情報が伝わりやすく、印象にも残りやすいメリットがあります。制作した動画は企業のホームページで公開したり、周年イベント当日に放映することもできるので、活用の幅が広がります。

周年記念をきっかけに企業のリブランディングを目的とし、従業員の制服や会社の内外装、CIなどをリニューアルすることも効果的です。周年記念は節目なので、そこから新たな歴史を歩んでいくタイミングでもあります。

周年記念には、社内向けの他に社外に向けた発信方法もあります。ここでは株主や仕入れ先、取引先など社外に向けた周年記念のアイデアを紹介します。

周年記念サイトを制作し、企業の歴史を振り返るクイズや創業者、会長、社長へのインタビュー記事を掲載するなど、周年記念にふさわしいコンテンツをつくります。これによって関係会社に自社のことをよりよく知ってもらうきっかけになるほか、採用活動にも役立ちます。

周年記念ロゴを作成し、名刺に載せるのも良いアイデアです。歴史ある企業ということをアピールできるだけでなく、客先での話題づくりにも貢献するはずです。

周年を記念してキャンペーンを展開します。お客様への割引サービスや限定商品が当たる企画を実施すれば、お客様への感謝の気持ちを表現できます。キャンペーンをきっかけに自社商品をよりよく知ってもらい、商品を売り込むチャンスにもつながります。

周年記念をきっかけに、製品のカタログや企業ロゴをリニューアルするのもいいでしょう。周年記念は企業の歴史の節目であるため、このタイミングでさまざまなものを総合的にリニューアルするのは理に適っています。また、このタイミングで周年記念やリニューアルのニュースリリースをまとめて出せるので、ニュースリリースサイトへの掲載費用を抑えられるメリットもあります。

周年記念事業を進めるにあたって、最初に周年記念の目的や予算、スケジュールなどを考えることが重要です。事業の骨格となる部分が曖昧だと、途中でブレが生じ、やり直しが発生する恐れがあるからです。そうなると修正のために時間がかかり、周年記念の式典などを考えている場合は、その開催に間に合わなくなる可能性も出てきます。

周年記念事業を行う際、目的(コンセプト)を決めることは最も重要です。周年記念を活用し、どのような社内課題を解決したいのかを議論し、目的を決めていきましょう。よく「従業員の一体感」、「理念の浸透」、「関係各社への感謝」を目的に据える場合がありますが、なぜ従業員の一体感を醸成したいのか、なぜ理念を浸透させたいのか。そこまで深く考えることが、より良い事業の実施につながります。

予算はどのような施策を実施するかによって変わります。一般的な式典や懇親会などのイベントは「従業員数×3万円」が相場と言われていますので、その金額を目安に予算を構築していくと良いでしょう。自社の周年記念なので、従業員が自ら考え、実施したいという気持ちは分かりますが、通常業務もある中、従業員の負担が大きくなり、ついつい後回しにされてしまう可能性があります。社内で考えるものと社外の業者にお願いするものを分ける。もしくは周年記念事業を行う際の重要な部分(目的など)のみ社内で考え、他のものは業者に振るなど、役割を分担するのも方法のひとつです。

周年記念の計画を立てるときは、下記の3つのフェーズに分けて考えてみてください(各フェーズに記載した内容はあくまでも参考例)。

準備フェーズ

盛り上げフェーズ

クライマックスフェーズ

周年記念をスムーズに行うためには、それぞれのフェーズにおいて主担当を決め、作業を分担して進めるようにしましょう。

周年記念はこれまでの年月を振り返り、企業活動が継続できていることへの感謝の気持ちを社内外に向けて表現する機会です。同時にこれから進むべき企業の道を明確にする重要な意味を持っています。そのため、早めに準備をして計画的に進められるよう万全の体制で臨めるようにしてください。すべて自社でやり切ろうとせず、ノウハウを持っている業者と協力して進めることも選択肢のひとつとして考慮しておくのもポイントです。

アイワットは1950年に創業した中日本印刷時代から印刷事業をはじめ、企業や組織などが実施するコミュニケーション活動全般に関わるビジネスを展開しています。その中でも周年記念事業は、数多くの実績があり「周年を迎えるが何をしていいのかわからない」というご担当者様と会社の力になってきました。アイワットは周年記念式典や祝賀会、記念誌、リブランディングなどをトータルでプランニングできるため、総合的な視点でアイデアを練り、企画立案ができます。周年記念のコト、何でもご相談ください。

周年記念は、ステークホルダーに向けて、感謝の気持ちを表現するのが目的。社外だけでなく、企業内における広報活動(インターナルコミュニケーションの活性化)や従業員へのビジョン浸透など、社内に向けたイベントとしても重要な意味合いを持ちます。

周年記念の実施時期ですが、①創立記念日の前1年間②創立記念日からの1年間③創立記念日を挟んで前後2年間の3つに分けられます。この中でも創立記念日にフィナーレイベントを実施して終了となる①のパターンが一般的ですが、企業の事情に合わせてどのパターンを選択しても問題ありません。

周年記念には大きく「社内向け」と「社外向け」の施策があります。社内向けとしては、記念イベントの実施、記念品の配布、記念誌の制作などがあり、「社外向け」には記念サイトの公開、周年ロゴ入り名刺の配布、記念キャンペーンなどがあります。